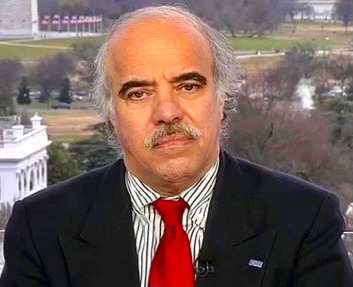

بقلم : دكتور محمد الشرقاوي- ولايات المتحدة

كنت اعتبره مثالا على جسور الالتقاء بين الشرق والغرب، وأن كتاباته تجسد تأملات أديب مغربي فرنسي لا تنسلخ عنه هواجسه وأحلامه المحلية، ولا يتحلّل كحبات الملح في جدول العولمة وجاذبية الأضواء الباريسية. كنت شغوفا بكتابة فقرة خاصة عنه يوم فوزه بجائزة گونكور عن روايته “ليلة القدر”، وحريصا على بث مقابلة باللغة العربية أجراها معه الزميل نجيب بن الشريف بعدما سجلا مقابلة بالفرنسية، ضمن برنامج كنت أعده وأقدمه في بي بي سي BBC في لندن.

أتذكر تلك اللحظة الآن بشكل تلقائي، وأنا أقرأ له مقالة نشرها في مجلة Le Point قبل ثلاثة أيام. وأسأل نفسي عن الغاية من مدى إلحاحه على التعبير على التضامن مع الإسرائيليين فقط، وتمسّكه بشيطنة حماس حتى آخر نفس أكثر مما يفعله الخطاب الليكودي في إسرائيل. هو يسعى منذ البداية لدقّ إسفين بين حماس وبقية الفلسطينيين. ومن الجمل التي استوقفتني للتأمل وهو يلغي كل الإنسانية عن هذه الحركة، ولا يفعل الأمر ذاته مع آلة القصف والتدمير العسكرية الإسرائيلية في قتل وتشريد اثنين مليون غزاوي من بيوتهم في القطاع. أقتبس الفقرة المعبرة عن كيفية افتعال الحس الإنساني في اتجاه واحد ومآل واحد في أصلها بالفرنسية:

Le Hamas est l’ennemi, pas seulement du peuple israélien, mais aussi du peuple palestinien. Un ennemi cruel et sans aucun sens politique, manipulé par un pays où l’on pend de jeunes opposants pour une histoire de voile sur la tête.

يمتزج عسل العواطف الإنسانية في سمّ الخطاب الإقصائي، ويحاول بنجلون أن يهندس صورة الخسارة وصورة النهاية لتطلعات الفلسطينيين وأحلامهم بالعيش في دولة فلسطينية كاملة السيادة في جوها وأرضها وبحرها. يستخدم بن جلون حبر السردية الموحية القاتلة إذ يقول: “ماتت القضية الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، اغتيلت على يد عناصر متعصبة عالقة في أيديولوجية إسلامية من أسوأ الأصناف.”

لم يتأثر الطاهر بن جلون بأي من النكبات السابقة، ولم يدْمِ قلبهُ على ضحايا صبرا وشاتيلا قديما، أو ضحايا مخيم جنين حديثا. ولكنه يكتب اليوم بأسى وحرقة من سيقضي بقية عمره تعيسا هائما في أحزانه السرمدية بفعل الكوابيس التي تؤرق مضجعه بسبب ما أقدمت عليه حماس ضد المستوطنين، إذ يقول “سنحمل هذه المأساة في ذاكرتنا باعتبارها إصابة للإنسانية جمعاء. جرح لا يُغلق أبدًا، لا يُنسى أبدًا.”

أفهم جيدا أن يعبر أديب مقروء جيدا عن معارضته للعنف أو قتل المدنيين أو التمثيل بالضحايا من كل طرف. لكن لا يشرّفني أن أكتشف أن بنجلون الحاضر ليس ما تخيلت أن يكون شخصية أكثر نضجا ودفاعا عن إنسانية كاملة ومنصفة عند بنجلون الماضي. لا أستسيغ هذه الانتقائية المسمومة لإنسانية ميكيافيلية في ظاهرها، لكنها تنحو منحى المحاكمة والإعدام الإنساني قبل الإعدام السياسي. ويبدو أنه تفوق على خصوم حماس، وأعداء القضية الفلسطينية.

لو عاش بنجلون في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، وعاين ما فعله الجنود النازيون خلال الهجوم على باريس. هل كان سيعبر عن نكبة الفرنسيين وتشردهم، أم يبكي على القتلى الألمان وتحترق خلجاته لمعاناتهم بسبب ما كان يفعله الفرنسيون لتحرير باريس؟

لكن، المأساة الحقيقية ليست في إنسانية احتكارية من أجل الإسرائيليين وضد غيرهم، بل أن تتساهل الثقافة ويتراجع المثقفون عن مبدئية القيم برمتها، أو تفصيل الإنسانية حسب مقاسات محددة ووفق اعتبارات معينة. على مر أكثر من ثلاثين عاما، لم أتخيل أن هذا الأديب الموقّر سيقف في طابور المطبّعين اللاهتين لشد عضد إسرائيل، وتقديم قرابين الوفاء والولاء لنصف الحقيقة، ونصف الحق، ونصف الإنسانية.

تتوارد في ذهني عدة أسئلة واحتمالات حول مسار الطاهر بنجلون:

١. ماذا عساه يكتب لو لم يكن المغرب قد وقع صفقة التطبيع والاعتراف مع حكومة نتنياهو وحكومة ترمب؟

٢. كيف كان سيكتب لو لم يكن تأتيه دعوات الحضور إلى أكثر من قصر في باريس والرباط؟

٣. هل الطاهر بنجلون تطور طبيعي لنفسه كما كان أيام الشباب، أم أن مجالسة الكبار تنفخ في عقله ووجدانه أهمية أخرى غير أهمية الكتابة وأهمية الوفاء للقيم الذاتية الأصلية؟

٤. كيف تنتهي القناعة الذاتية المثقلة بهواجس الكتابة الحرة التلقائية، ومتى تبدأ وتتحكم حسابات المصلحة وما تمليه صداقة الكبار والتعويل على مساهمة المثقف في خدمة غايات سياسية تمشيا مع موقف هذه الدولة أو تلك؟

تتعدد الاستفهامات في رأسي، ويأخذني التأمل بعيدا في المرامي المعلنة والخفية لانتشار الابراهيمية الجديدة وحرص إسرائيل على التطبيع مع دول عربية في الشرق الأوسط والخليج والمغرب الكبير. ولا غرابة أن يغدو مناصرو التطبيع من شخصيات السياسة والأدب والإعلام مبشّرين متفانين وخلّص في نضالهم من أجل تبرير جبروت إسرائيل وتحويله إلى بكائيات إنسانية في الشرق والغرب، مقابل صبّ جامّ غضبهم ولعانتهم على من يتحدى المشروع الصهيوني.